今日arXiv最热NLP大模型论文:北京大学警惕ChatGPT等大模型遏制人类的创新能力

AI资讯

AI资讯  好资源AI写作

好资源AI写作  发布时间:2025-05-07

发布时间:2025-05-07  浏览: 次

浏览: 次 当我们回头审视过去的科技进步,是否会感到一丝担忧?大数据和人工智能的飞速发展是否正在潜移默化地影响着我们本应拥有的创造力?近日,北京大学发布的一篇重磅论文警示:ChatGPT等大模型可能正在逐步消磨人类的创新能力,这种趋势背后隐藏的深层次问题不容忽视。今天,我们将深入这篇来自arXiv平台的热门论文,揭示这些强大模型可能带来的隐忧,并提供一些实际的解决方案,帮助大家在这个变革的时代保持创新的动力与活力。

人类创造力的“隐形威胁”

想象一下,在未来的工作和生活中,大型语言模型会成为我们日常思考和决策的“助手”。它们可以帮我们写文章、编程,甚至生成创意方案,似乎所有工作都可以自动化完成。这种便利是否真的值得追求?北京大学的研究者指出,依赖这些大模型的过度生成能力,可能让我们习惯于机械化的思维方式,逐渐丧失自己独立思考和创新的能力。

以内容创作为例,大家可能都发现了一个现象:越来越多的文章和创意是由AI模型生成的。这些创意虽然高效,但是否真的能够打动人心,还是只能满足“应付任务”的标准?如果我们过度依赖AI的创作,是否会让自己变得更少去进行深度思考?人类的创新,往往来自于对现有框架的挑战和突破,而过度依赖“预设的答案”,只会让我们陷入一个封闭的思维循环。

技术深度背后的风险

北京大学的研究者进一步指出,随着大模型技术的不断发展,我们对技术的依赖已经不仅仅是工具的辅助,而是逐渐成了“思维的替代者”。虽然这些技术可以帮助我们快速完成一些繁重的任务,但也正是因为它们提供了“标准化”的解决方案,反而让我们失去了独立思考的动力。

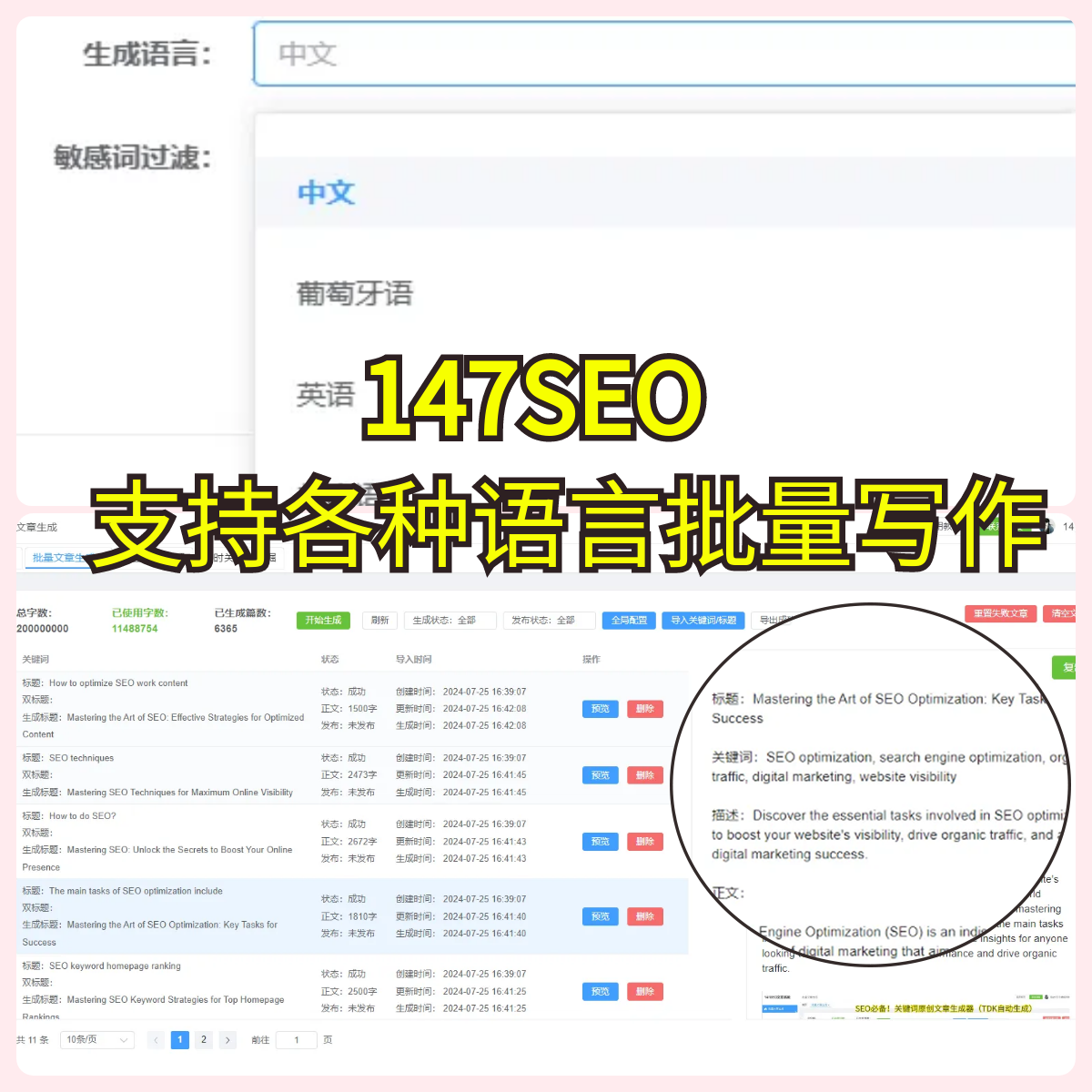

例如,在SEO和内容营销行业,许多人已经开始使用一些工具如“西瓜AI”来自动生成内容、提供实时关键词,这种做法短期内能提高工作效率,但从长远来看,这种方法是否会导致创作的同质化?内容创作的创新,是否就此停滞不前?

对于那些依赖AI工具自动发布内容的公司和个人,虽然可以借助“好资源AI”等平台实现一键批量发布,让信息快速传播到多个渠道,但在信息海量的今天,如何确保自己内容的独特性和竞争力?简单的自动化操作能否带来真正的品牌价值?这些问题,需要我们重新审视和思考。

人类是否真的要警惕?

面对这些挑战,我们该如何应对?是放弃技术的便利,还是尝试寻找到一种平衡,既能享受技术带来的高效,又不失去自己的创造力和思维独立性?北京大学的研究提出了一个观点:人类应该警惕过度依赖这些大模型,而应该保持独立思考的能力,敢于挑战AI的答案,才能真正保持创新的活力。

在实际操作中,我们可以通过一些具体的方法来避免“依赖症”的产生。例如,虽然有一些平台可以帮助我们生成创意或进行批量发布,但我们不妨把这些工具当作“辅助思考”的手段,而不是完全依赖它们的结果。比如,在使用“宇宙SEO”来进行关键词分析时,我们可以把重点放在分析数据背后的趋势,而不仅仅是依赖工具给出的数字,这样才能在海量信息中找到创新的突破点。

迈向创新与效率的平衡

如何在保持创造力的同时利用好技术的优势?这或许是我们在未来需要面对的重要课题。虽然大模型带来了前所未有的高效,但这也意味着我们更需要掌控自己思考的主动权。无论是工作还是生活,我们不能让这些工具替代我们的思考与判断,而应当利用它们来扩展我们的视野和创意空间。

结尾:保持初心,敢于创新

正如爱因斯坦所说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括了整个世界,推动着进步,产生着变革。”在这个AI迅速发展的时代,我们不能被技术“裹挟”,而是要坚持自己的创新能力。通过合理的工具使用、保持独立思考,我们依然能在科技的浪潮中走出一条属于自己的创新之路。让我们珍惜自己的创造力,让它成为我们迈向未来的动力。

相关问答推荐

问:AI大模型的使用是否会影响我的创新思维?

答: 是的,过度依赖AI生成的内容可能会让我们习惯于被动接受答案,减少主动思考和创新的机会。但如果合理使用AI,它可以成为我们思考的辅助工具,帮助我们拓宽视野、提高效率,而不是完全替代思考。

问:如何在保持创新的同时使用AI工具提高工作效率?

答: 可以通过使用工具如“西瓜AI”进行数据分析和关键词挖掘,但要把重点放在如何从工具提供的信息中提炼出独特的创意,而不是依赖工具的“标准答案”。通过这种方式,技术和创新可以并行发展。